当時は籾蔵がいくつもあった

4代藩主

籾蔵とは、凶作の年に備えて米を籾のままで貯蔵する蔵のことをいい、平成12~13年の発掘調査で、籾蔵を構成する礎石列が確認されました。

礎石は約1メートル間隔で並び、東側および南側は後世の建物のため失われていましたが、12間×4間(約24メートル×8メートル)の規模であることがわかりました。

この籾蔵が建てられた時期は、19世紀前半であると考えられます。

発掘された礎石は盛り土により保護されています。その上に石を配置し、区画内の舗装の色を変えることにより、籾蔵の跡が表示されています。

左奥には武徳殿休憩所があります。

※1:藩を廃止して地方統治を中央管下の府と県に一元化した行政改革のこと。

基本情報

| 場所 | 北の郭(有料区域内) |

|---|---|

| 建築年代 | 19世紀前半 |

| 棟高 | 24メートル |

| 棟幅 | 8メートル |

| 本丸入場料金 | 大人:300円/子供:100円 |

| 団体(10名以上)の場合 大人:240円/子供:80円 |

位置

より大きな地図で 籾蔵跡 を表示

写真でみる

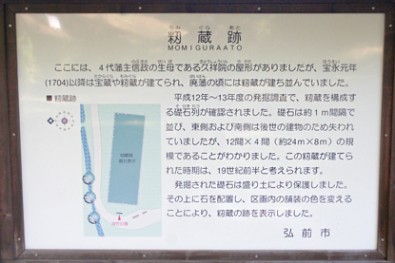

看板に地図

看板に地図があり、詳しく説明されています。

籾蔵の礎石

建物自体を見ることが出来ず残念ですが、籾蔵の礎石は残っています。訪れた観光客からは復元して欲しいという声も上がっています。

周辺施設・スポット

子の櫓跡

北の郭北東隅の土塁上には、藩政時代を通して3層の櫓があり、武具の他に藩庁日記なども保管されていたと言います。

詳しく見る

武徳殿休憩所

武徳殿は、柔剣道の練習場として明治末期に建設されたものです。現在は土産物店や喫茶店などになっています。

詳しく見る

波祢橋

波祢橋(はねばし)は、四の丸と北の郭に、二階堰川を隔て架かります。

詳しく見る

春陽橋

西濠を隔て、市街地である五十石町と西の郭に架かります。

城内では最長の橋です。

詳しく見る

最寄りの出口

春陽橋口

西濠に架かる「春陽橋」を渡ってまっすぐ進めば、二階堰に架かる「波祢橋」が見えてきます。

春陽橋口の付近には、西濠と桜が眺められる津軽そばの高級店「野の庵」があります。

最寄のトイレ

より大きな地図で 武徳殿前トイレ を表示

武徳殿前トイレ

北の郭、鷹丘橋から西口券売所までの間、武徳殿休憩所付近にあります。

トイレの標識は、人々に解りやすい標識でありながら、公園の景観を損なわないデザインになっております。