弘前城の裏門

北門はまたの名前を

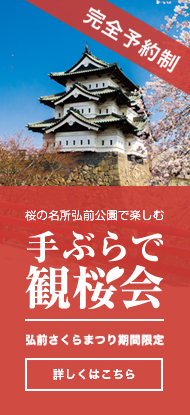

中国の古い言い伝えによると、北方の守護神として玄武という亀の神様がいたとされており、

お城の北側にある門の別名が亀甲門とされたのは、この伝説に由来していると言われています。

築城後間もなくはこの門が弘前城の正門とされていましたが、やがて追手門が正門となり、この北門は裏門の扱いとなりました。

門の周辺

門の周辺には、津軽藩ねぷた村をはじめ、藩政時代からの姿をほぼそのまま留める石場家住宅や武家屋敷などが軒を連ね、

弘前公園を訪れた際にはこれらの見学も欠かせないスポットです。

自動車でお越しの方は、ねぷた村を起点にして北門から入園するのもよいでしょう。

また、弘南バスためのぶ号を利用の方も、ねぷた村前で下車して北門から入園できます。

<看板内容>

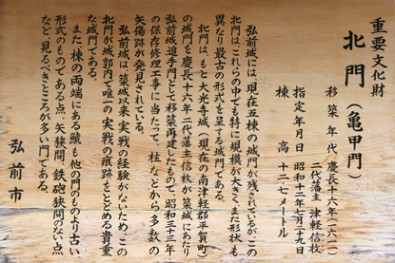

重要文化財 亀甲門/北門

弘前城には、現在五棟の城門が残されているが、この北門は、これらの中でも特に規模が大きく、また形状も異なり最古の形式を呈する城門である。

北門は、もと大光寺城(現在の南津軽郡平賀町)の城門を慶長一六年二代藩主信牧が築城にあたり弘前城追手門として移築再建したもので、昭和三十三年の保存修理工事に当たって、柱などから多数の矢傷跡が発見されている。

弘前城は、築城以来、実践の経験がないため、この北門が城郭内で唯一の実践の痕跡をとどめる貴重な城門である。

また、棟の両端にある鯱も他の門のものより古い形式のものである点、矢狭間、鉄砲狭間のない点など、見るべきところが多い門である。

基本情報

| 場所 | 四の丸 |

|---|---|

| 建築年代 | 慶長16年(1611年) 2代藩主 津軽信牧 |

| 指定年月日 | 昭和12年7月29日 |

| 棟高 | 12.7メートル |

位置

より大きな地図で 亀甲門/北門 を表示

写真でみる

岩木山を玄武に見立て

亀甲橋から亀甲門を眺めた様子。

弘前城の南にある追手門、東にある東門はそれぞれ、門の間口が南・東を向いていますが、北にあるこの亀甲門だけは北ではなく、西を向いています。

これは、

弘前公園内唯一の矢傷

亀甲門は、弘前藩初代藩主津軽為信が、津軽地方統一戦の中で攻め落とした城のひとつ、大光寺城にあった門を移築したものです。

そのため、現存する弘前公園内の史跡の中では唯一、合戦時の矢傷が随所に残されています。

亀甲門の板塀

門の脇の土塁上には、板塀が張り巡らされています。

特に亀甲門の板塀は、濠のすぐ近くまでせり出しており、園内の他の場所では見ることができません。

周辺施設・スポット

護国神社

幕末の戦没者をまつるため、明治初期に最後の弘前藩主

詳しく見る

レクリエーション広場

冬の雪燈籠まつりの時期には、巨大雪像や雪の滑り台が展示され、大いに賑わいます。

詳しく見る

西濠

さくらまつり期間中には有料のボートが貸し出されており、このボートから眺める周囲の景色はまた格別です。

詳しく見る

賀田橋

賀田橋から三の丸方向に賀田御門跡があり、かつてこの場所には

詳しく見る

最寄のトイレ

より大きな地図で 亀甲門(北門)前トイレ を表示

亀甲門(北門)前トイレ

亀甲門すぐそば左手の方向にあります。

トイレの標識は、人々に解りやすい標識でありながら、公園の景観を損なわないデザインになっております。