藩政時代は道場だった

かつてこの場所には、武徳殿と無料休憩所の両施設がありました。

武徳殿は、柔剣道の練習場として明治末期に建設されたものです。建築当初、武徳殿は寅武場(えんぶじょう)と呼ばれ、1997年(平成9年)に弘前市が行った発掘調査では建物の前に門があったことがわかっています。無料休憩所は、太平洋戦争中の1942年(昭和17年)に修練道場として建設され、1960年代に一般開放となります。

時代は平成へと変わり、両施設は老朽化により酷く傷んでいました。そのため、1998年(平成10年)、弘前市は文化庁と協議の上、北の郭整備事業に乗り出します。

2003年(平成15年)、改修された武徳殿は、土産物店や喫茶店、休憩スペースを備えた武徳殿休憩所として開館しました。また、かつて無料休憩所のあった場所は和風庭園へと姿を変えています。

施設の周辺

武徳殿休憩所のある北の郭では、藩政時代の名残である籾蔵跡、子の櫓跡、館神跡が整備され、今に伝わっています。

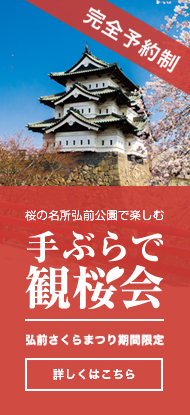

さくらまつり期間中は多くの観光客が押し寄せます。

基本情報

| 場所 | 四の丸 |

|---|---|

| 建築年代 | 1870年(明治3年) |

位置

より大きな地図で 武徳殿休憩所 を表示

写真でみる

特産品を販売

民芸品である津軽塗やこぎん刺し、特産物のりんごを使用したお菓子などが購入できます。

喫茶店やポスターの展示

昔の道場がそのままに休憩所となっており、壁には過去のさくらまつりのポスターが展示されています。休憩所内には喫茶店があり、軽食をとることもできます。

遺物の出土

1999年~2001年(平成11年~平成13年)にかけて実施された北の郭の発掘調査によって、陶磁器、土器、木製品などの遺物が出土しました。休憩所内ではその一部を、写真や図の解説とともに展示しています。

周辺施設・スポット

波祢橋

波祢橋(はねばし)は、四の丸と北の郭に、二階堰川を隔て架かります。

詳しく見る

春陽橋

西濠を隔て、市街地である五十石町と西の郭に架かります。

城内では最長の橋です。

詳しく見る

鷹丘橋

濠を隔て、本丸と北の郭に架かる橋です。藩政時代は、敵の侵入を防ぐため、戦時には壊される架け橋でした。

詳しく見る

八重紅枝垂れ

明治時代、仙台市長であった

詳しく見る

最寄りの出口

中央高校口

ここから入城するとすぐ近くに「緑の相談所」があります。また外濠に沿って公道を北側に進むと「津軽藩 ねぷた村」が見えてきます。

中央高校口の付近には、路線バスの停留所があります。車で来城の方は、ねぷた村の駐車場も便利です。

最寄のトイレ

施設一覧

弘前城史料館

弘前城史料館は、弘前城天守閣をそのまま活用し、藩政時代の歴史資料を観覧客に供しています。

詳しく見る