英霊を祀る護国神社

護国神社は、12代藩主

1910年(明治43年)3月に弘前招魂社として現在地に移築され、1936年(昭和11年)8月に青森招魂社となり、1939年(昭和14年)4月に一府県一社を原則とした内務大臣指定護国神社となりました。

護国神社には、明治維新後の数々の戦争によって、日本の平和と自然、愛する家族を護るために亡くなられた、青森県出身の2万9171柱の御霊(英霊)が神として祀られています。

施設の周辺

護国神社の周りには、幕末に活躍した藩士

さくらまつりの期間には、護国神社付近に出店が多く出るため、この神社へ足を踏み入れ桜を眺める観光客も数多く見られます。

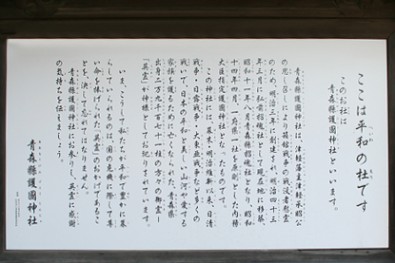

<看板内容>

ここは平和の杜です

このお社は青森縣護國神社といいます。

青森縣護國神社は、津軽藩主津軽承昭公の思し召しにより函館戦争の戦没者慰霊のため、明治三年に創建され、明治四十三年三月に弘前招魂社として現在地に移築、昭和十一年八月青森縣招魂社となり、昭和十四年四月、一府県一社を原則とした内務大臣指定護國神社となったものです。

この神社には、幕末・明治維新以来、日清戦争・日露戦争・大東亜戦争など多くの戦いで、日本の平和と美しい山河や愛する家族を護るために亡くなられた、青森県出身二万九千百七十一柱の方々の御霊―「英霊」が神様としてお祀りされています。

いま、こうして私たちが平和で豊かに暮らしていられるのは、国の危機に際して尊い命を捧げられた「英霊」のおかげであることを、決して忘れてはなりません。

青森縣護國神社にお参りし、英霊に感謝の気持ちを伝えましょう。

青森縣護國神社

基本情報

| 場所 | 四の丸 |

|---|---|

| 建築年代 | 1870年(明治3年) |

位置

より大きな地図で 護国神社 を表示

写真でみる

献燈みたま祭り

毎年4月28日、29日に行われる例大祭、献燈みたま祭り。提燈に飾られた鳥居です。

感謝と平和を願って

英霊への感謝と平和を願って、有志から献燈が行われます。

戦没者慰霊碑

弔戦役諸霊碑は、1870年(明治3年)に建立された野辺地・箱舘戦争など、県内最古の戊辰戦争の戦没者慰霊碑です。

周辺施設・スポット

南内門

杉の大橋を渡って二の丸に入る時に通過する門です。簡素な外見は、戦国の威風をよく伝えています。

詳しく見る

弘前城植物園

園内には、1500種、12万4000本の樹木などを植えており、四季折々の草花、庭園なども楽しめます。

詳しく見る

市立博物館

弘前藩政を中心とした歴史、美術工芸資料を系統的に展示し、郷土の理解に役立つようにしています。

詳しく見る

市民広場

追手門広場をくぐり、桜や松の林が続く左手に広がるのが、全面芝生の市民広場です。

詳しく見る

最寄りの出口

一陽橋口

ここから入城してまっすぐ進むと「演芸場」そして「護国神社」が見えてきます。

一陽橋口の付近には、1回500円の「サクラパーク」をはじめ、いくつかの駐車場があります。

最寄のトイレ

より大きな地図で 賀田橋前トイレ を表示

賀田橋前トイレ

賀田橋付近、四の丸側にあります。

トイレの標識は、人々に解りやすい標識でありながら、公園の景観を損なわないデザインになっております。

施設一覧

弘前城史料館

弘前城史料館は、弘前城天守閣をそのまま活用し、藩政時代の歴史資料を観覧客に供しています。

詳しく見る